| La désinformation pronucléaire |

Guillaume Grandazzi,

Frédérick Lemarchand

D’abord, nous

nous attachons à mettre en évidence la distinction, fondamentale dans le cadre de notre

travail, qui doit être faite entre risque et vulnérabilité. Que l’on puisse parler

d’une montée des périls, d’une augmentation générale du danger, notamment

d’origine technoscientifique, fait désormais de moins en moins l’objet

d’une réfutation de la part des autorités en charge de la production et de la

gestion de risques, publiques ou privées : ainsi entend-on dire ici et là

« le risque zéro n’existe pas », y compris au sein des autorités

nucléaires, ce qui constitue depuis Tchernobyl une rupture radicale dans le discours.

Mais la notion de risque est-elle socialement bien comprise lorsqu’il s’agit,

comme c’est de plus en plus souvent le cas, d’informer et de rassurer la

population ? Jusque dans les sciences humaines, la notion de risque, notion

calculatoire issue des disciplines probabilistes, pose problème. En effet, défini comme part calculable de l’indéterminé, le

risque, s’il est directement opératoire pour l’assureur ou le décideur, ne

renvoie qu’illusoirement à la construction sociale du danger : il participe en

fin de compte de la même fiction, qui a fondé l’économie néoclassique, selon

laquelle l’homme serait avant tout un être

calculant, fondant les principe de son action sur la base d’une équation

coût/bénéfice. Or, une approche même sommaire de l’anthropologie, de la

sociologie qualitative, de la sémiologie, de la psychanalyse ou encore de la philosophie

permettrait à tout un chacun de constater que les attitudes, croyances et pratiques des

hommes : 1/ procèdent toujours d’une rationalité propre, et saisissable

anthropologiquement, 2/ sont à la fois symboliquement et pratiquement inscrites dans le

registre d’un imaginaire social

particulier, 3/ cet imaginaire étant lui-même inscrit dans un lieu et dans une époque

donnée. La question du sens est donc indissociable de toute tentative de compréhension

de ces attitudes, croyances et pratiques, y compris en matière de relation au danger,

qu’il soit réel ou supposé. Le riverain d’une installation « à

risque », la mère de famille qui s’interroge sur la qualité sanitaire de la

nourriture qu’elle donne à ses enfants, comme tous les hommes aujourd’hui

confrontés à une incertitude de plus en plus

grande, manifestent donc le signe de leur plus grande vulnérabilité plutôt qu’ils ne se livrent

à de savants calculs afin de quantifier leur relation au danger. Inversement, et comme

nous l’avons déjà montré, les campagnes de communication sur le risque

n’évitent pas ce même écueil en postulant une réception parfaite de

l’information, alors qu’il n’existe aucune systématique ni aucune

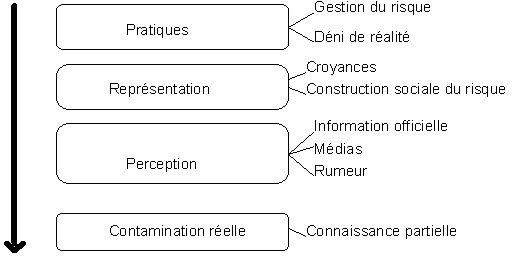

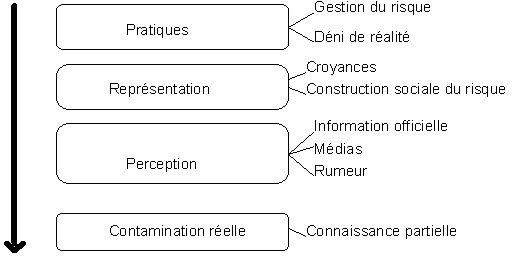

causalité entre :

·

la réalité de la

contamination ou du risque de contamination (que l’on ne connaît que partiellement),

la connaissance scientifique qui en est produite (souvent contradictoire),

·

l’information

qui en est rendue (par le prisme des médias et des différents acteurs participant aux

dispositifs d’information),

·

la perception qui

est faite de cette information (procédant d’un tri sélectif),

·

la représentation

sociale construite par la population face au risque

Partant, le sentiment de vulnérabilité éprouvé par les

« populations à risque » que nous serions tentés d’élargir à

l’ensemble du corps social, conduit à une pluralité de pratiques et

d’attitudes face au « risque », parfois fondées sur l’heuristique

de la peur prônée par H. Jonas[1],

parfois manifestées dans des formes de violence[2]

qui ne font que traduire l’impuissance et l’incompréhension, et sur les

conditions d’émergence desquelles nous devons nous attarder.

L’ « echec »

de la mission granite est une source d’experience

La condition des

populations des zones contaminées par l’accident de Tchernobyl, que nous avons

étudiée durant trois ans, illustre assez bien les paradoxes de la situation qui tend à

émerger dans un nombre croissant de territoires des pays industrialisés, et en

particulier autour des établissements à risque. Le risque technologique, lié à la

production énergétique et agricole en premier lieu, menace désormais l’ensemble de

l’humanité, ce qu’ont révélé là encore la catastrophe de Tchernobyl, mais

aussi la crise de la vache folle, et plus généralement l’ensemble des phénomènes

à caractère épidémique d’origine technoscientifique fort bien analysés par I.

Rieusset-Lemarié[3] :

bœuf aux hormones, nitrates et atrazine, poulet à la dioxine, etc. Le sentiment de

vulnérabilité éprouvé par une large part de la population est étroitement lié à la

dynamique générale d’effondrement des repères, des limites et des frontières, et

nous pourrions le ramener globalement à une peur de la contamination. Atomes,

prions ou pollutions chimiques, invisibles et insipides, ont la particularité de se

propager sur un mode épidémique, via le sol,

l’eau et l’air et l’alimentation, qui constituent les éléments

fondamentaux de l’environnement humain. Dans ce contexte, le projet de

« laboratoire » souterrain ne pouvait que rencontrer la résistance des

acteurs locaux.

Ainsi, une bonne

partie du problème réside dans l’appropriation

du risque, c’est-à-dire dans le fait de faire sienne et d’objectiver une

question afin d’y apporter une réponse acceptable. Les différents types

d’attitudes que nous avons pu identifier face au risque synthétisés dans le tableau

1, fruit de nos recherches dans les zones contaminées par l’accident de

Tchernobyl[4]

et dans le site de la Hague[5],

peuvent globalement être distribués selon deux axes : le premier indique le degré

d’appropriation du risque, allant de la défiance (attitude de déni ou de

banalisation de la situation) comme d’une résistance, d’une construction sociale (et non comme signe d’une

inculture souvent imputée à la population), à l’attitude précautionneuse

« rationnelle » (recherchée par les gestionnaires du risque) ; le second

permet de distinguer le degré d’activité et d’implication d’une personne,

ou en d’autres termes le degré d’intentionnalité de ses actions. Plus

précisément nous sommes partis du constat que les habitants des territoires contaminés

adoptaient une attitude d’autant plus précautionneuse (appropriation) qu’il se

situaient à la limite de ces zones, et inversement : ce que nous avons nommé

problématique de la distanciation. Le tableau

2 propose alors une première série de facteurs d’appropriation du risque, au

sens où la « distance » en question relève là encore d’une

construction symbolique et sociale et ne saurait être réduite à sa forme géographique.

Tableau 1

|

Tableau 2

|

La question de

l’image des territoires.

Si des élus et

responsables locaux du développement économique peuvent parler d’image au sens strict du terme au sujet de

leur « pays », il semble évident que le même terme utilisé par un habitant

n’aura pas nécessairement la même signification. L’image du pays renvoie pour

les premiers, au sens actuel du vocabulaire du marketing territorial, à une

représentation abstraite du pays vu de l’extérieur, alors qu’il procède pour

les seconds de la construction concrète d’un espace

vécu. Ainsi, nous pouvons comprendre que certains élus en charge d’un

territoire rural ayant déjà connu l’exode rural agricole et la déprise économique

qui s’ensuit puissent entrevoir dans le tourisme un mode de développement plus durable que dans une agriculture productiviste

devenue une menace pour le territoire. En ce sens, le projet GRANITE apparaît

d’emblée comme incompatible avec cette orientation, devenue générale pour les

zones rurales qui n’ont pas reçu une affectation purement agricole dans le cadre de

la spécialisation des vocations territoriales. En revanche, lorsqu’un habitant pense

que le projet GRANITE pourrait entacher l’image de son pays, c’est au sens où,

comme nous l’avons développé plus haut, celui-ci est susceptible de

« contaminer » un espace vécu dont il s’agit de préserver, pratiquement

et symboliquement, la pureté, et donc

l’habitabilité. La symbolique du déchet dont est porteur le projet GRANITE a déjà

donné lieu à quelques investigations[6]

dans le champ des sciences humaines et constitue un champ de recherche pertinent, devant

à notre sens faire l’objet d’un approfondissement dans le cadre d’une

approche socio-anthropologique des sociétés industrielles contemporaines.

Le requalification des

espaces ruraux dans le cadre de la mise en place des récents Contrats de Pays, qui

institue pour une part au moins la réappropriation du territoire par ses habitants, et

notamment un nombre croissant de néoruraux, ne fait que renforcer la contradiction

engendrée par le projet GRANITE. Le mouvement d’opposition de la société civile

s’apparenterait, du point de vue local, aux réactions de rejets manifestées à

l’occasion des projets de constructions de barrages, de lignes de TGV ou

d’autoroutes.

Au-delà de cette

distinction sémantique, il semble nécessaire de prendre la mesure de ce que depuis plus

de vingt ans, et suite aux conséquences d’une « révolution agricole »

qui a profondément bouleversé les équilibres socio-économiques locaux des campagnes

françaises, de nombreux élus et habitants se sont lancés dans une forme de reconquête

de leur territoire et d’expérimentation sociale qui a pris, dans les années

soixante dix, le nom de développement local.

Il ne doit pas être pensé, du point de vue d’une logique sociale, comme une autre

échelle du développement global, mais comme expression d’une autre logique du

développement. Pensé comme une alternative aux politiques globales d’aménagement

rural et de développement économique qui n’ont eu cesse de privilégier un modèle

urbano-industriel et centralisateur, le sentiment d’oubli éprouvé par de nombreux

ruraux a conduit ces derniers à prendre en charge leur territoire et à inventer de

nouvelles formes d’économie et de gestion des ressources économiques, naturelles et

culturelles. Le projet GRANITE apparaît dans ce contexte sous un jour doublement

négatif : 1/ en ce qu’il rappelle l’autorité de l’Etat qui a

présidé aux schéma d’aménagement et de développement centralistes dont ont

souffert de nombreuses zones rurales (les espaces dits

« interstitiels ») ; 2/ en ce qu’il présente de nombreuses

incompatibilités, dont nous avons donné un exemple dans le cadre du développement

touristique, avec le mode de production, d’échange et de développement mis en

œuvre par ces habitants (et que nous avons longuement étudié, comme

l’indiquent les références de l’équipe). Ces points d’incompatibilité,

ou ces « zones de friction » pourraient faire l’objet d’une étude

plus approfondie et spécifique.

Si les travaux

d’A. Lalo[7]

ont pu montrer que la gestion des risques industriels « classiques »,

c’est-à-dire non-nucléaires, pouvait faire l’objet d’une appropriation de

la part des populations riveraines des établissements classés au titre de la directive

Seveso, le discours sur le risque nucléaire est toujours caractérisé en revanche par sa

centralité et échappe pour une bonne part aux citoyens, du point de vue de la production

du discours comme de celui de la pratique institutionnelle. Des institutions censées

ouvrir le débat et faciliter l’appropriation locale du risque, le plus souvent par

l’intermédiaire de la diffusion d’une information apportant un minimum de

garanties d’indépendance, telles que les Commissions Locales d’Information

(CLI), n’ont pas réussi pour l’instant à trouver auprès de la population

l’adhésion et la confiance recherchées, et ce pour deux raisons au

moins 1/ Le déni du risque (voir

infra., typologie des attitudes face au

risque) dont fait preuve une large part de la population n’est généralement pas

estimé à sa juste mesure, et oblitère l’efficacité des campagnes

d’information et de communication qui n’ont pas, pour l’instant, réussi à

résorber les peurs sociales, qu’elles soient exprimées ou non ; 2/ la gestion

de l’industrie nucléaire est, pour des raisons objectives liées principalement à

la question de la sûreté des installations et au risque potentiel qu’elles

recèlent, incompatible avec l’idée d’une gestion localisée et participative

du risque ou d’une délégation locale des compétences centralisées, contrairement

à d’autres types d’industries.

Mais ceci ne concerne

qu’un aspect de la question, qui a, seul, fait l’objet d’une prise en

compte de la part des autorités en charge de la gestion des risques : le volet

technique. Or, il semble que depuis quelques années, et plus particulièrement ces

derniers mois, les revendications de la société civile, sous forme d’organisation

de manifestations, de dépôt de pétitions, de création d’associations ou de la

volonté exprimée de participer aux assemblées consultatives et/ou délibératives,

déplacent les enjeux dans un champ radicalement nouveau, celui du politique. Les

questions d’ordre éthique principalement, posées par la population ou ses

représentants, associatifs et/ou élus, tendent à ramener le débat sur un terrain

susceptible de faire l’objet d’une appropriation par la société civile, qui

laisse nombre de décideurs et gestionnaires du risque dans l’embarras, faute de

culture et d’expérience adéquates. Comment parler à la population ? Comment

répondre aux craintes exprimées ? Sont-elle rationnelles, légitimes ?

constituent autant de questions nouvelles, dont le fondement n’est plus réductible

à un « comment » (comment stocker les déchets d’origine

nucléaire ?), mais à un « pourquoi » (pourquoi et au nom de quoi

voulez-vous que nous acceptions une « poubelle nucléaire » chez nous ?).

Ces préoccupations citoyennes sont aussi l’expression d’une forme de

résistance à la rationalité technoscientifique qui vise à transformer le

« déchet » en un résidu technique banalisé dont le caractère

potentiellement délétère a été évacué. Dès lors, s’ouvre un champ de

recherche considérable, qui dépasse les approches traditionnelles de la sociologie du

risque dont l’objet s’est longtemps borné à l’étude des perceptions et

représentations du risque par la population, celui d’une socio-anthropologie des

espaces politiques de négociation du risque et de la vulnérabilité.

Si le passage de la

société industrielle à la société du risque peut aussi être considéré comme

l’entrée dans une ère du soupçon à l’égard des technosciences, celle-ci

s’accompagne par ailleurs d’une autre crise de confiance, vis-à-vis des

institutions démocratiques cette-fois. On peut distinguer, ainsi que le fait Pierre

Bitoun[8],

trois types d’imaginaire démocratique : la démocratie représentative

classique, la démocratie représentative modernisée et la démocratie participative. La

mise en avant de l’intérêt général a longtemps permis aux responsables politiques

de se dispenser de l’avis et de l’implication des citoyens quant aux grands

projets d’aménagement du territoire, de développement économique ou

d’équipements énergétiques. Le programme nucléaire français constitue sans doute

le meilleur exemple du modèle décisionnel qui a prévalu dans les dernières décennies.

Les procédures d’enquêtes d’utilité publique, mises en place afin de

recueillir les avis des membres de la société civile, ne débouchent que très rarement

sur des avis défavorables et sont perçues et organisées comme une modalité

d’exécution des projets plutôt que comme une interrogation sur leurs finalités,

leurs enjeux et leurs alternatives possibles. La multiplication récente de procédures

visant à accroître l’implication et la participation citoyennes (conférence de

citoyens, forums hybrides, etc.) témoigne vraisemblablement d’une volonté politique

de favoriser l’émergence d’un modèle de démocratie plus participatif.

Toutefois, on peut aussi analyser cette évolution comme l’expression d’une

crise de la démocratie représentative et la nécessité pour les représentants élus

d’asseoir la légitimité de leurs décisions sur l’avis des profanes, au-delà

du recours aux experts. Certains ont ainsi pu être amenés à se demander si la scène

publique n’était pas devenue « le nouveau passage obligé des

décisions »[9]…

Ce nouveau mode de légitimation des décisions, désormais pratiquement incontournable,

donne aussi à la société civile de nouveaux moyens d’action, dans la mesure où le

refus de la concertation permet de bloquer la procédure de décision. C’est que

cette fois, ceux qui sollicitent le dialogue ne sont plus les mêmes…

Positivement, on peut

voir dans le recours aux procédures de concertation un renouvellement de l’idée et

des pratiques démocratiques, pour autant que ces procédures ne procèdent pas simplement

du simulacre et s’accompagnent d’une modification radicale des mécanismes de

délégation de pouvoir. Le plus souvent cependant, la démocratie participative se

réduit à l’information et à la consultation, les processus décisionnels restant

inchangés. C’est certainement une des raisons pour lesquelles la mission GRANITE a

rencontré de telles difficultés, les opposants ayant vu dans la concertation annoncée,

comme dans le cas des enquêtes publiques, une modalité d’exécution du projet et

non la possibilité de sa remise en cause. On s’aperçoit par ailleurs que dans le

calendrier de la procédure de décision tel que l’avait défini le gouvernement,

l’hypothèse d’un refus de toute implantation d’un laboratoire n’avait

absolument pas été envisagée. Au-delà des modalités de la concertation, il faut donc

s’interroger sur son contenu : qu’est-ce qui fait l’objet d’un

débat, sur quoi porte la discussion et la négociation ? Bon nombre des

revendications exprimées par les collectifs constitués portent précisément sur cette

question et mettent l’accent sur la nécessité d’élargir le débat,

c'est-à-dire d’élargir la participation à la fois en amont (choix des questions

qui sont débattues) et en aval (implication plus importante dans le processus

décisionnel) du cadre dans lequel était envisagée la concertation. On peut y voir une

première surprise parmi celles que réserve sans doute l’ouverture de la boîte de

Pandore de la participation…

Très attentifs aux

risques d’instrumentalisation dont ils peuvent faire l’objet, les citoyens sont

aussi très sceptiques quant à l’éthique de la discussion, héritée du philosophe

J. Habermas et de laquelle découle la plupart des pratiques de concertation, en ce

qu’elle tend à éluder les rapports sociaux, les rapports de pouvoir et

d’inégalité. Ils savent pour leur part qu’une discussion n’est jamais

exempte de rapports de domination, d’où leur propension à inscrire le débat en

dehors des espaces institutionnels et dans une logique de confrontation et de rapports de

force.

Malgré la volonté

affichée dans les principaux appels d’offres concernant ces questions (Risques collectifs et situations de crise ;

Evaluation et prise en compte des risques naturels et technologiques ; Concertation,

décision et environnement) de favoriser une transposabilité des résultats d’un

champ de recherche à un autre, beaucoup de recherches à visée comparative insistent sur

la spécificité du nucléaire[10].

De nombreuses raisons, à la fois historiques, politiques, techniques,

socio-anthropologiques, sur lesquelles nous travaillons actuellement, permettent

d’expliquer le caractère spécifique de cette industrie. L’implication

importante de l’Etat n’en constitue pas une des moindres et n’est

vraisemblablement pas sans conséquence sur la façon dont se cristallise, sur

l’industrie nucléaire, la double crise de confiance à l’égard des

technosciences et des institutions démocratiques.

La mission GRANITE a

souffert de ce que la culture scientifique, politique et institutionnelle qui a sous-tendu

la mise en œuvre de la démarche de concertation a brutalement rencontré la crise de

confiance qui s’est développée rapidement ces dernières années au sein de la

société civile, en particulier à l’égard des institutions en charge de la gestion

du risque technologique. La très forte signifiance du nucléaire, associée à la peur

généralisée de la contagion, de l’épidémie et de la contamination propres à

l’époque, n’ont fait que renforcer la contradiction. Il semble qu’un

travail sociologique, en outre des recherches déjà menées sur la construction sociale

du risque, pourrait se situer à deux niveaux au moins :

-

l’analyse

locale, d’abord, des conditions spécifiques (sociales et historiques) dans

lesquelles ont été reçus, perçus et construits les représentants de la mission, et le

projet dont ils étaient porteurs. Il apparaît, pour ne prendre que l’exemple du

site d’Athis de l’Orne, qu’un phénomène d’accumulation de problèmes

liés à la pollution (agricole) et à la contamination (amiante) n’a pas été sans

jouer un rôle dans la mobilisation qui s’y est opérée. L’accumulation des

manifestations de réversibilité négative du « développement », associée

à la perte des garanties qui devaient accompagner ce vaste mouvement de transformation de

la société, et en particulier dans le monde rural, entraîne une non acceptabilité

croissante des nouveaux projets dont l’Etat pourrait aujourd’hui se faire le

porteur. La question de l’appropriation locale des projets de développement et

d’aménagement, c’est-à-dire la prise en compte des aspirations locales

réelles (et non supposées) qui doivent être appréhendées sociologiquement,

constituera à coup sûr la pierre d’achoppement du développement technologique,

comme le montre très clairement la remise en question des OGM.

-

Une analyse plus

globale ensuite, déjà engagée par les chercheurs du LASAR dans le cadre de deux

recherches financées par le Ministère de l’Environnement, de la construction

sociale du risque nucléaire en général, et plus particulièrement lorsqu’il est

associé à la problématique du déchet. De la perception à l’appropriation du

risque, jusqu’à la mobilisation de la société civile, chaque étape du processus

doit faire l’objet d’une analyse approfondie sur un double plan : celui,

anthropologique, des représentations et de la symbolisation du danger dans la diversité

des formes produites ; celui, sociologique, des logiques d’acteurs sur la scène

locale du risque qui contribuent à produire telle ou telle situation (crise, blocage,

consensus,...). L’analyse des discours produits par chacun des acteurs ne doit pas

être évacuée dans la mesure où elle constitue un bon analyseur de l’évolution de

la situation : ainsi, l’on pourrait interpréter les mouvements locaux de rejet

des propositions de la mission GRANITE comme un déplacement du discours sur le risque, du

niveau global et centralisé vers la scène politique locale, ou en d’autres termes

comme une forme de ré-appropriation par la société civile du discours sur le risque

nucléaire dont elle avait été jusqu’à présent dépossédée.

Il apparaît enfin

qu’une réflexion sur ces questions dans le cadre hexagonal ne peut faire

l’économie d’une approche comparative avec les autres pays européens, dans la

mesure où une approche communautaire de ces problèmes semble constituer un horizon

indépassable. Dans cette perspective, nous avons engagé des liens de collaboration avec

des chercheurs belges (M. Mormont, SEED, Fondation Universitaire Luxembourgeoise) qui

participent précisément à une recherche-action en Belgique visant à accompagner un

processus de concertation à propos d’un site de stockage de déchets radioactifs.

Les choix et les expériences d’autres pays européens doivent également être

interrogés.

[1]

Jonas H., Le

Principe responsabilité, Paris, Cerf, 1990.

[2]

On se souviendra de l’accueil réservé par les ouvriers de l’usine de

retraitement des déchets nucléaires de La Hague à la délégation des Verts visitant le

site et menée par D. Cohn-Bendit. (journal Le Monde,

13/03/99).

[3]

Rieusset-Lemarié I., Une fin de siècle épidémique, Paris, Acte

Sud, 1992.

[4]

Rapport GERIRAD, voir infra.

[5]

Travaux du LASAR (en cours) dans le cadre du programme « Evaluation et Prise en

compte du Risque technologique » (EPR) et dans celui du programme

« Environnement et santé », Ministère de l’Aménagement du Territoire

et de l’Environnement.

[6] Par exemple : F. Zonabend, M. Douglas, D.

Lhuilier et Y. Cochin.

[7] Lalo A.,

“La prise en compte des populations, leur information sur les risques technologiques,

industriels et nucléaires”, Séminaire organisé par l’Institut des Hautes

Etudes de la Sécurité Intérieure, 17-19 décembre 1996, Lyon

[8]

BITOUN P., “Un contrôle démocratique de la science est-il possible ?”,

communication au colloque franco-allemand “Science

et technique : chance ou menace pour notre avenir ? Approches françaises et

allemandes”, Frankreichzentrum der Universität des Saarlandes, Sarrebruck, 27-29

janvier 2000.

[9]

Lascoumes P., “La scène publique, nouveau passage

obligé des décisions ? Devoirs et pouvoirs d’information dans les procédures

de consultation”, Annales des Mines, Responsabilité et Environnement, n°10, avril

1998, pp. 51-62

[10]

Par exemple : Blanchet P., Vallet B., “Gestion concertée du risque : une

impossible institutionnalisation ?”, Actes du séminaire du Programme risques

collectifs et situations de crise, dixième séance, 19 mars 1998, Paris, CNRS, pp.

87-200.